クリニック経営改善計画 視能訓練士に学びの機会を

2020年08月16日

皆さまこんにちは。 うえだ眼科クリニック 事務長 上田麻衣子です。

4月から当院に新しい視能訓練士(ORT)が3名入職しました。新しい環境で患者さんのためにどのようにチームワークを組み、検査業務を行ったら良いのか先輩ORTとともに試行錯誤の日々が続きました。

まずは当院の検査機器に慣れる必要もあり、検査機器メーカーのニデックさんやカールツァイスメディックさんに研修の依頼をして当院で勉強会を開催することから始めました。

しかしその後、視能訓練士からまだ慣れない検査分野に不安があるとの声があがりました。

私はその声を受けて、どのように要望に応えられるのか考えました。

そこで視能訓練士の教育機関である専門学校の先生に指導にいらしてもらうのはどうかと思いつきました。普通は学びたい人が専門学校に行き、学校にある機材で学ぶのですが、来てもらうという、逆の発想もありでは?と思ったのです。

メリットとして、当院にある検査機器で学ぶことができる。そして日々の業務の小さな疑問点をその場で先生に正しいのか確認できるなど、現在働いている現場で指導してもらうのは多くのメリットがあると確信しました。

そこで知り合いがいる専門学校も含め、数校の専門学校に連絡をとりました「唐突にすみません、当院のORTの指導を教員の先生にお願いできませんでしょうか。」しかし「今まで前例がないので申し訳ありませんが、、」とのお返事がほとんどでした。

前例に無いことを1クリニックのためにするのは大変なことと承知していたので、半ば諦めかけていたその時、東京医薬専門学校・視能訓練士科の教員である鈴木まゆ先生が「私で良かったら力になります」とのお返事をいただくことができました。

そして6月に指導していただくことが実現しました。先生がいらっしゃる日は少し職員の気持ちが締まり、実りある時間が過ごせたと思います。外部からの視点でクリニックの改善点をご教示いただけるのも大変ありがたいことでした。

鈴木まゆ先生は快活でとても素敵な先生でした。ご厚意に心より感謝致します。またこのご縁を大切に、当院でもいつか東京医薬さんのお力になることができればと思います。

スタッフの希望を聞き、学ぶ環境を用意するのが私の仕事です。そしてその機会と時間をどう活かすのかはスタッフに委ねられています。

新しい視能訓練士も患者さんのために毎日頑張っています。努力家で誠実な3人です。皆さまこれからもどうぞ宜しくお願い致します。

これからも前例のないことに挑戦するクリニックでありたいです。

クリニック経営改善計画 診察室にシュライバー導入 その1

2020年08月15日

残暑お伺い申し上げます。うえだ眼科クリニック事務長 上田麻衣子です。厳しい暑さが続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

クリニックは今夏期休暇をいただいています。休暇前は連日の混雑で、待ち時間が長くなってしまい大変申し訳ありませんでした。

当院では患者さんの待ち時間を少しでも短くするために、最善の方法を常日頃から考えています。コロナ禍の3密を避けるためにも、待ち時間の対策というのは直近の大きな課題です。待ち時間を減らすことで患者さんの負担を減らし、密状態から早くご帰宅して頂きたいと思っています。

しかし眼科という特質上検査が多く、散瞳の時間もありますので、最低限のお待ちいただく時間は必要になります。しかしその中でもいかに無駄を省きながら、患者さんのニーズに丁寧に応えていくかが課題です。

上記の対策の一環として数カ月前に診察室にシュライバー制度を導入しました。

シュライバーというのは診察がスムーズに行われるように、院長のとなりで電子カルテ入力作業を補助する仕事であり、現在私が主に担っています。昨今の電子カルテの導入により、医師は診察時にカルテ画面を見ながらキーボードで入力作業をするので、患者さんに対して横を向いてることが多くなったと感じている方も多いと思います。

シュライバーを配置することのメリットは、

◎患者さんと医師が正面を向きながらのコミュニケーション、対話時間を増やす(眼科だけにアイコンタクトは大切です)◎業務効率を上げ、スムーズに診察を流すことで患者さんの待ち時間を減らす

「医師はカルテばかり見て、全く私の方を向いてくれない。」「目が合わないので、何となく言いたいことも伝えられず終わってしまう。」シュライバーはこのような患者さんの声に対応するシステムです。

シュライバーは大きな病院の外来で見かけますが、クリニックレベルでの導入はまだ珍しいと思います。皆さまに少しでもお役に立てますよう、クリニック経営の向上を目指してまいります。

コロナ感染対策と手荒れ対策について

2020年06月28日

皆様こんにちは、うえだ眼科クリニック 院長 上田 至亮です。

皆さんコロナ災禍の中、やっと外出規制が解除となっておりますが。いかがお過ごしでしょうか。そんな中、色々なお店がそれぞれでコロナに対しての感染症対策をしていますが、当院も医療施設という事で様々な対策をとっております。詳細はHPのトップのバナーの通りなのですが、我々の医療施設のみならず、どこの施設でも一番大事なのは手の洗浄や消毒ですよね。その中で付きまとってくるのが”手荒れ”の問題であり、実のところ、私も診療をするときは、患者さん一人を診察するごとに、アルコールで手指消毒をしているために、手荒れを起こしたことがあります。

ということで、本日は手指消毒、特に手の洗浄や消毒の際の”手荒れ”を予防するためのちょっとしたコツをアップしてみました。

さて、”手荒れ”というと普通に手の皮膚がガサガサした状態を思い浮かべると思いますが、医学的な手荒れの病名というのは”進行性指掌角皮症”と言い、手の皮膚にある角層に乾燥、亀裂、肥厚などが生じている状態です。このように皮膚が荒れることにより、あかぎれ・出血・痛みの他、表面にいる細菌による感染症を引き起こし、それが患者さんへの感染のリスクともなるため、医療関係者にとっては手荒れケアは大変重要になってくることが多いです。

ちなみに、手荒れの原因にはアトピーなど体質的なトラブルが原因となる”内因性”によるものと、今回のコロナでの消毒等に関連した”外因性”のものがありますが、では実際にどのように注意してゆくべきなのでしょうか?

●石鹸による手洗い(洗浄)を中心としたケアについて

①温水(40度以上)は使わない:冬場であかぎれなどができているときは、温水で手洗いをする人もいるかと思いますが、温水を使う事で皮膚の脂質が洗い流されて、より手が乾燥しやすくなるため温水での手洗いは要注意です。なお、流水のみで手洗いをする場合は温水のほうがいいというデータ(#1)もありますが、石鹸を使う場合には、手荒れの観点からは温水は個人的に避けるべきだと思っております。といっても、わざわざ冷たい水で洗うべきという事ではなく、脂質が流れないような30度以下の適温で洗えばいいでしょう。

1)https://www.thcu.ac.jp/uploads/imgs/20150528023751.pdf

②手洗い後は十分にすすぐ:皮膚は長時間湿潤していると角質が弱くなることで、接触性皮膚炎をおこしやすくなりますので、手洗い後はしっかりと水気をとって乾燥させましょう。

③手を拭くときは優しく水分を拭き取る:トイレでペーパータオルが置いてあるところがありますが、こういう場合、ゴシゴシと強くこすることによって皮膚の角質が傷がついて弱くなることがありますから、優しくふき取りましょう。

●アルコール等の消毒剤使用時のケアについて

①低刺激性の手指消毒剤を使用する:消毒の薬剤にはエタノール消毒、ヨウ素剤、次亜塩素剤など色々ありますが、低刺激なものを選択することで手荒れを予防します。

②保湿剤配合の手指消毒剤を使用する:乾燥にも関連していますが、消毒をした後で、保湿することで角質が守られます。最近は保湿剤配合済みのものも多いですので、それらを使う事で手荒れを予防します。

③自分に合った消毒剤を選択する:実はこれが一番大事であり、上記の①②も内包している問題ですが、結局は自分の皮膚にあっているものを選択することで、手荒れが予防できるのではと思っております。事実、私も一時手荒れを起こしていた消毒剤があったのですが、そちらを変えることで比較的手荒れが起きにくくなりました。

●石鹸による洗浄・アルコール消毒共通のケアに関して

①手指衛生慣習を減らす方法の模索:これは根本的な感染リスクの機会を減らすという考え方で、例えば手袋を使用するとか、タブレットの画面はペンタブ等を使う事で直接接触する機会を減らすよう心掛けてみて下さい。

②ハンドケア剤で角質の保護:女性にはおなじみハンドクリームですね。保湿剤配合の消毒剤を使用しても乾燥するようなら、追加でハンドクリームを使ってしっかりと保湿しましょう。

以上、徒然に書いてみましたので、ご参考にしていただき、コロナ禍を乗り切りましょう。

”ハイテク?診察室” in うえだ眼科クリニック

2020年06月16日

皆様こんにちは、うえだ眼科クリニック 院長 上田 至亮です。

本日はうえだ眼科クリニックのハイテク診察室をご紹介したいと思います。といっても、AIが導入されていたり、ペッパー君がお出迎えしてくれるわけではないのですが、患者さんによりよい説明と医療の提供を実施するために、当院で取り入れている画像システム及び情報入力システムの説明です。

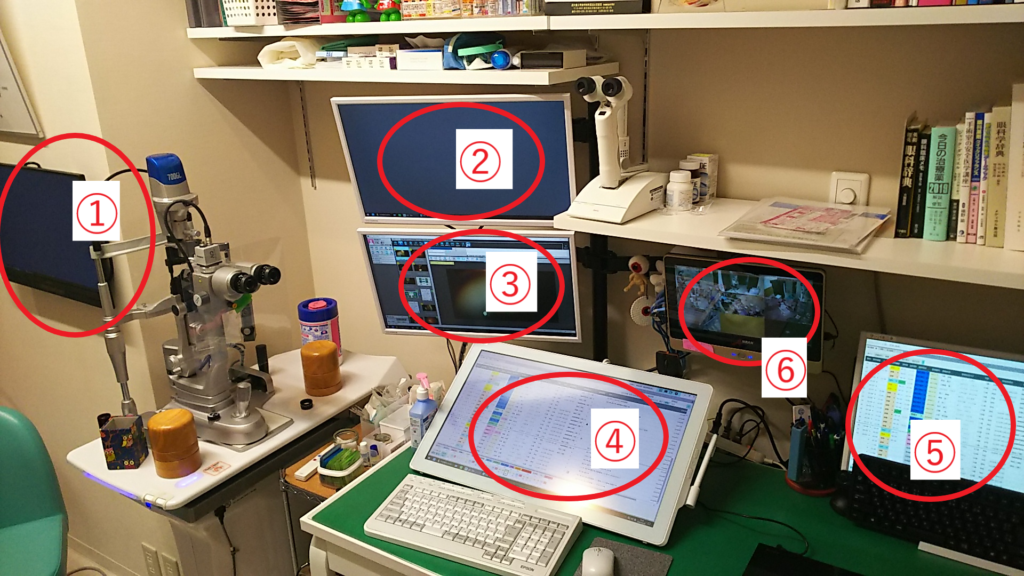

というわけで、私が日常的に診察をしているときに目の前にある画面群が下の写真になるのですが、株式取引をしているデイトレーダーのような画面群となっております。通常眼科というのは画像で診療記録を残すことが多いので、画像参照用の画面が診察室にあることは多いと思いますが、合計6台のモニターがあるところは少ないのではないでしょうか。では、具体的にそれぞれのモニターがどのような役に立っているかを解説していきましょう。

①患者さん用モニター:こちらのモニターは患者さんに説明するために病気の画像や検査結果、動画などが写るようになっているモニターです。多くの眼科では、先生と共用でのモニターを見て説明を受けると思いますが、眼科の患者さんは視力が悪い方が多いので、当院では患者さんの椅子のすぐ横に専用モニターを用意しています。

②患者さんとの共用モニター:こちらは医師用の画像説明モニターで①のモニターと同じ画面が表示されています。こちらで検査結果などを移すと①のモニターにも同時に表示されるので、マウスのポインターなどを使いながら、”このあたりに病気があります”と説明するわけです。

③医師用検査結果モニター:こちらは、さらに詳しい検査結果の一覧の画面となっております。医師専用の画像確認モニターですね。

④医師用電子カルテ画面:このモニターはいわゆる”電子カルテ”の表示用のモニターで、当院ではすべてのデータを電子カルテで扱うことで患者さんの医療情報記載の速度を上げて、少しでも患者さんと向き合ってお話しできる時間を確保するように努めております。

⑤シュライバー用モニター:こちらのモニターは最近導入しました”シュライバー”と呼ばれる医療クラーク専用のモニターとなっております。通常は医師が入力するような患者さんとの会話の内容をシュライバーに記入してもらうことで患者さんとの会話の時間が増やせるという施策の一環として実施しております。実際にこちらのシュライバーシステムを導入することで、患者さんと向き合ってお話を出来る機会が増えた上に、患者さんあたりにかかる時間が減ったことで、患者さんの待ち時間の短縮につながっています。

⑥防犯カメラ画像:こちらは、防犯カメラの画像となっております。院内での患者さんの待ち具合を確認して検査の流れを指示したり、会計のおつり忘れ・保険証忘れ等がないかなども確認出来るようになっています。

いずれも、うえだ眼科クリニックにいらっしゃった患者さんが、快適・安全・安心なかつスピーディーな医療を受けられるように考えた結果の画面構成となっております。受診されることがありましたら、診察室で ”ああ、これがそうなんだ” と納得して頂ければ幸いです。

うえだ眼科クリニック、6月2日の手術内容

2020年06月02日

本日、白内障手術7件(多焦点3件を含む)+霰粒腫切開手術1件の手術を無事に終了いたしました。明日の皆さまの手術後の笑顔を楽しみにしています。

なお、今日は私にゆかりのあるドクターが私のことを頼ってきて来院していただいたことで、霰粒腫の手術をさせていただくこととなりました。こういう時に、知り合いに頼られる眼科として仕事ができているというのは、やりがいも感じることがあり、ありがたいことだと思いつつ、ますます頑張っていこうかと思いました。