うえだ眼科クリニック、9月17日の手術内容

2019年09月17日

本日、白内障手術4件(多焦点レンズ2件、乱視矯正レンズ1件込)+翼状片手術1件を無事に手術を終了いたしました。明日の皆さまの手術後の笑顔を楽しみにしています。

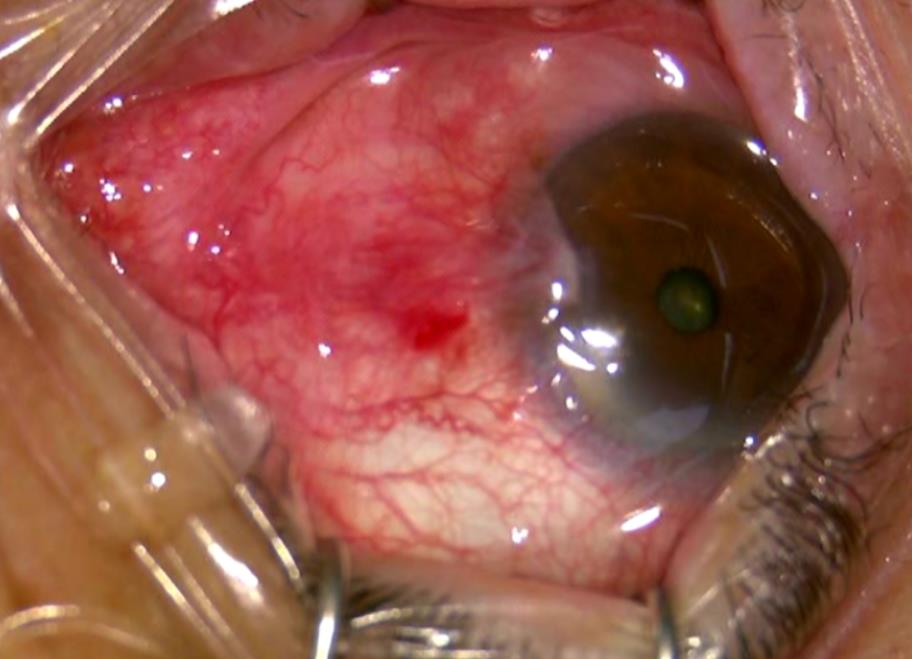

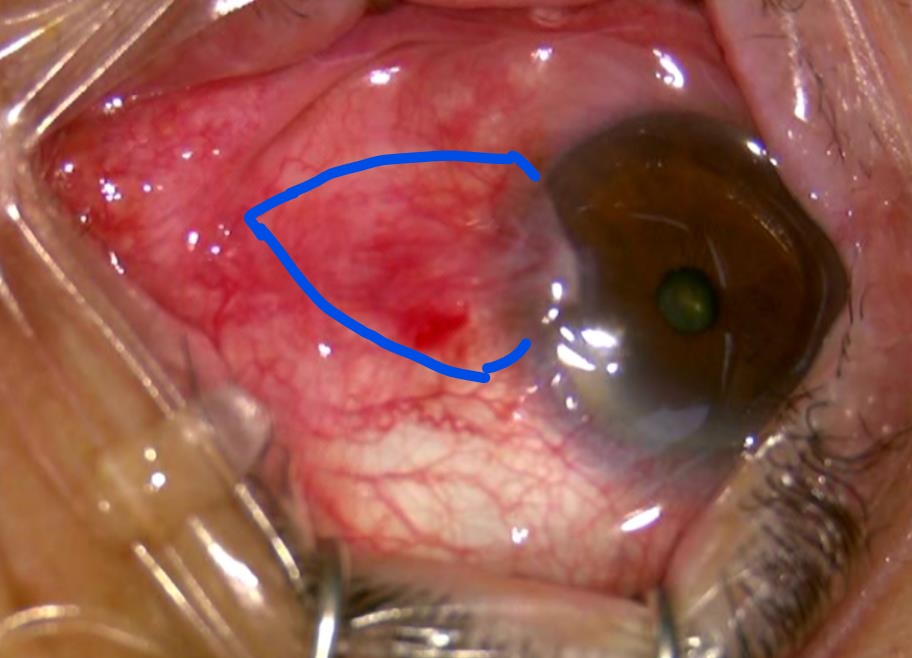

さて、本日は翼状片手術というのを実施します。この病名を一般的には聞いたことが無い方は多いと思いますが、翼状片というのは下の図1のように眼の黒目の部分にあたる ”角膜” に、白目の皮である ”結膜” が伸びてきている状態を翼状片といいます(図2の青色で囲った部分が翼状片に当たる部分です)。ちょうど、眼の黒目に翼の様な白い部分が侵入してくるからと言うことでしょうね。

英語では ”Pterygium” といいますので、 ”翼” の要素は無いのですが、こちらが出てくると白目の皮に角膜が引っ張られて”乱視”が強くなって物がゆがんで見えることが多くなります。本日の方はそれほど乱視は強くは無かったのですが、見た目も気になるとのことで白内障手術に先だって翼状片の手術をすることになりました。

手術の方法としては、青色に囲んだ部分を切除した上で、有茎皮弁といわれる、結膜の移植弁を持ってきて覆う手術となります。糸で縫うためしばらくはチクチクしますが、うまくいくと白目の皮もとれて綺麗になってくれます。皆様もこういうのを見かけたら翼状片かもしれませんので、お近くの眼科医に相談されてみて下さいね。

うえだ眼科クリニック、8月20日の手術内容

2019年08月20日

本日、白内障手術4件・霰粒腫切開手術1件を無事に手術を終了いたしました。 明日の皆さまの手術後の笑顔を楽しみにしています。

開業して約一年、長期休暇なく過ごしておりましたが、先週は夏休みを頂き、スタッフ一同、心も体もリフレッシュさせていただきました。残暑の中ですが、ますます杉並・練馬地域の皆さまに最適な眼科医療を届けたく頑張りたい所存です。今後もうえだ眼科クリニックを宜しくお願いいたします。

パソコン作業(VDT作業)と眼精疲労の話

2019年06月11日

近年スマホやパソコンによる動画配信、情報伝達などが主な情報交換の手段となっており、老若男女関わらずパソコンに関わる機会が増えていると思います。特に、仕事でのパソコン作業は毎日の作業となっている方もく目の疲れ(=眼精疲労)を感じたかたもいらっしゃるでしょう。

では、なぜ眼精疲労が起きてくるかについてですが、近くを見るときは目の中にある毛様体筋と言われる筋肉が収縮することで水晶体(=目の中のレンズ)を変形させて手元を見ています。スマホやパソコン作業を長時間するというのは、まさにその筋肉が持続的に緊張している状態、言い換えれば筋トレでバーベルを持ち続けているような状態になっているわけです。そのために目の筋肉が緊張し続けて、眼精疲労がおきてくるわけです。従って眼精疲労をおきにくくするためには、作業の時間を減らせば良いのですが、そのほかにも眼が疲れる原因はいくつかあります。

それが姿勢や労働環境といったものです。みなさんはパソコンに向かう自分の姿勢や作業の時間を意識したことはありますか? 実は、パソコン作業はVDT作業(=Visual Display Terminals)といわれていて、東京労働局等でも姿勢及び労働環境に注意喚起が必要であるとされている労働作業となっています。

当院院長の上田はもともと防衛省での勤務経験の関係で、産業医も取得しており、かつ眼科医ということもありVDT作業の労働環境について、これまで勉強していたお話を今回はしてゆきたいと思います。

さて、上記にあげた東京労働局からは、新VDT作業ガイドラインのポイント(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/anzen-vdt.html 参照)がでており、こちらでは作業の環境の管理と作業時間についての推奨がされていて、端的にまとめると

1,作業環境管理について:室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにしてディスプレイの照度は500ルクス以下にしつつ、画面は反射予防に留意する。

2,作業時間管理基準について:1時間以上の連続作業をする場合は、作業間に10-15分の休止をもうける。

等となっています。これらは労働環境衛生に関わる問題ですので、会社が積極的に是正できるように環境を整えて下さいという勧告になっているわけです。

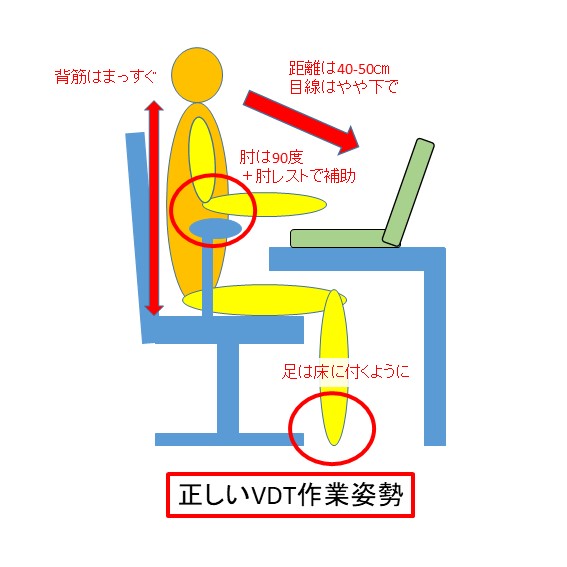

では、個人レベルで眼精疲労をどうやって予防するかという点で、VDT作業に対して大事なのは姿勢ですので、私なりの解説をしてゆきましょう。

●モニターについて

1,モニターまでの距離は40-50㎝ → 近すぎると調節力を使うため、眼精疲労の原因となります。また、適切な距離を置くことで猫背になることを防ぎ、背筋などの緊張を緩和します。

2,モニター画面は水辺線よりやや下に設置する → モニターが水平以上の場合は、目を開け続けることになり、それによりドライアイを引きを起こしやすくなるため、やや下がおすすめです。

●姿勢について

3,肘の角度は90度 → 肘を生理的に楽な位置に置くことで肩こりを予防

4,両足はしっかり床に付いている姿勢を椅子で調節 → 正しく足を地につけておくことで、余計な力がかからず、疲れが出にくくなる。

5,背筋をぴんと伸ばして猫背にならない → 姿勢を正すことで、肩こり、腰痛を防ぎ、肩こり等からくる筋緊張性頭痛を予防できる。

というところです。ほかにも、長時間作業の後はストレッチをして体をほぐしたり、パソコンで使用する文字のフォントサイズを大きくしたりすることでも、眼精疲労を軽減させらえるとも考えられます。

皆様パソコン作業大変かと思いますが、適度に休息をとって、お仕事がんばって下さいね。

開院して8ヶ月、患者さんIDが3000番を超えました

2019年05月29日

当院が開院して8ヶ月が経過としております。開院当初より、地域へ最新の眼科医療を届けるべく、がんばっておりましたが。本日めでたく患者さんの番号が3000番を超えました。

実は、諸事情にて患者さんの番号については500番から開始しており、通算で来院された患者さんは2500人程度になります。 最近は、受診されたお母さんがお子さんを連れてきたり、友人に勧められたといって受診されたり、白内障術後の方の話を聞いた方が日帰りの白内障手術をご希望されて当院に足を運んでくれようになったことで、毎日の外来に多くの患者様が来院されるようになっております。 これもひとえに地域の皆様へ当院のことが浸透してきた物と思いうれしい限りです。

引き続き、皆様のご期待に添えるべく安心・快適・わかりやすい医療を地域の方に届けていきたいと思います。今後とも ”うえだ眼科クリニック” を宜しくお願いいたします。

霰粒腫(さんりゅうしゅ)の手術について

2019年05月14日

”まぶた”が腫れると、民間的な名称としては”ものもらい”として表現され、目の周りがころころと腫れて、場合によっては痛くなることがありますが、正確に表現すると細菌感染が主になっている”麦粒腫”、と”まぶた”の油の腺が詰まって炎症を起こすために発症する”霰粒腫”というのがあります。

本日の手術は”霰粒腫”の手術でした。霰粒腫の原因としては、瞼の縁にあるマイボーム腺といわれる、目に”あぶら”を分泌して乾燥を防ぐための腺が、加齢や、お化粧、季節の温度なので”あぶら”が固くなって詰まる → 中に”あぶら”が溜まって腫れるという事で発生する病気です。そのまま、中にたまった”あぶら”が風船のような形状を形成してしまって残留する為、触ってみると瞼の一部がゴムボールの様に腫れているけども、痛くない。という症状が出ます。

そういったとき、眼科で処方されるのが炎症を抑える点眼や軟こう、場合によっては瞼に炎症を抑える注射をすることで改善を促すことがあります。

ただ、上記のように風船になってしまった組織ですので、なかなか外に”あぶら”が出ていかなという事で、長期間残ってしまって縮小しないという事が多いのが現状です。ほっておいても、それほど感染を起こして痛くなるという訳ではないため、問題ないともいえるのですが、やはり見た目の問題で、腫れあがった瞼がみっともないという事があります。また、場合によっては癌との鑑別が必要なこともあり、切除に踏み切ることもあります。

本日の患者様も、以前よりコロコロしたものがあるが、痛くはない。でも、手術でとることはできないか、という事で近くの内科の先生よりご紹介いただいた方でした。最初は、悪さをしていないという事で経過を見ていたのですが、やはりご本人もみっともないとのことで切除を希望されたため切除に踏み切った感じです。

手術自体は、皮膚に麻酔を注射して(ここが一番痛いところとなります)、瞼に切開を入れて中身を、スプーンのような機械で綺麗に掃除します。

さらに、この病気は再発しやすいといわれていますので、私の手術の考え方としては風船上の組織を極力残さないように除去するといった感じで周囲を少し大きめの切除をしております。手術は無事に終わりましたので、明日の患者さんの感想が待たれるところです。

----5月16日追記----

翌日患者さんが再診され、傷口の確認をしました。どうしても出血が皮膚の下にたまってはいましたが、当日はほとんど痛みもなく、翌日見た段階では瞼のふくらみが綺麗になっていました。こういう時の患者さんの喜ばれる表情が私の仕事の励みです。